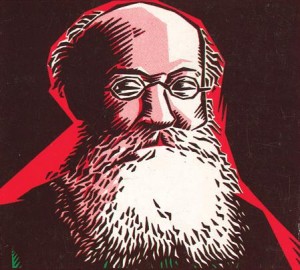

O Governo Representativo, de Piotr Kropotkin

Parte I

Quando observamos as sociedades humanas nos seus traços essenciais, abstraindo das manifestações secundárias e temporais, constatamos que o regime político a que estão submetidas é sempre a expressão do regime econômico que existe no seio da sociedade. A organização política não se modifica pela vontade dos legisladores; pode, é verdade, mudar de nome, pode apresentar-se hoje sob a forma de monarquia, amanhã sob a da república, mas não sofre uma modificação equivalente; adapta-se, harmoniza-se com o regime econômico, de que é sempre a expressão e, ao mesmo tempo, a congregação, o sustentáculo.

Se às vezes, na sua evolução, o regime político dum tal país está atrasado comparativamente com a modificação econômica que nele se opera, é então, bruscamente alterado, modificado, remodelado, de maneira a ajustar-se ao regime econômico que se estabeleceu. Mas, por outro lado, se sucede que, em virtude duma revolução, o regime político vai além da modificação econômica, fica em estado de letra morta, de fórmula, inscrita nas cartas, mas sem aplicação real. Assim, a declaração dos Direitos do Homem, fosse qual fosse o seu papel na história, é hoje apenas um documento histórico, e essas belas palavras de Liberdade , Igualdade e Fraternidade permanecerão como um sonho ou uma mentira inscrita nas paredes das igrejas e das prisões, enquanto a liberdade e a igualdade se não tornarem a base das relações econômicas. O sufrágio universal seria tão inconcebível numa sociedade baseada na servidão, como o despotismo numa sociedade que tivesse por base o que se chama a liberdade da exploração.

As classes operárias da Europa ocidental compreenderam-no bem. Sabem ou advinham que as sociedades continuarão a ser esmagadas sob as instituições políticas existentes, enquanto o regime capitalista de hoje não for destruído. Sabem que essas instituições, embora revestidas de belos nomes são a corrupção e o domínio do mais forte erigidos em sistema, o estrangulamento de todas as liberdades e de todo o progresso; sabem que o único meio de sacudir esses empecilhos seria estabelecer as relações econômicas sobre um novo sistema, o da propriedade coletiva. Sabem finalmente que para realizar uma revolução política profunda e durável, é preciso realizar uma revolução econômica.

Mas por causa mesmo da ligação íntima que existe entre o regime político e o regime econômico, é evidente que uma revolução no modo de produção e de repartição dos produtos não se poderia operar, se não fizesse a par duma modificação profunda dessas instituições que se designam geralmente sob o nome das instalações políticas. A abolição da propriedade individual e da exploração que dela é a conseqüência, o estabelecimento do regime coletivista ou comunista seriam impossíveis se quiséssemos conservar os nossos parlamentos e os nossos reis. Um novo regime econômico exige um novo regime político, e esta verdade é também compreendia por toda a gente, que de fato o trabalho intelectual que se opera hoje nas massas diz respeito indistintamente aos dois aspectos da questão a resolver. Raciocinando sobre o futuro político, e ao lado das palavras Coletivismo e Comunismo, ouvimos as palavras : Estado Operário, Comuna Livre, Anarquia, ou então Comunismo Autoritário ou Anarquista, Comuna Coletivista.

Regra geral: “Quereis estudar com proveito? Começai por imolar um a um , os mil preconceitos que vos ensinaram “! – Estas palavras, pelas quais um astrônomo célebre começava os seus discursos, aplicam-se a todos os ramos dos conhecimentos humanos: muito mais ainda às ciências sociais do que as ciências físicas, porque logo no início destas, nos defrontamos com uma quantidade de preconceitos herdados dos tempos passados, de idéias absolutamente falsas, lançadas para melhor iludir o povo, de sofismas minuciosamente elaborados para falsificar o juízo que o povo possa formular. Temos assim um verdadeiro trabalho preliminar a fazer para marchar com segurança.

Ora, entre esses juízos, há um que merece sobretudo a nossa atenção, porque não só é a base de todas as nossas instituições políticas modernas, como aparece em todas as teorias sociais postas em destaque pelos reformadores franceses. É o da fé num governo representativo, num governo por procuração.

No fim do século XVIII, o povo francês destruía a monarquia e o último dos reis absolutos expiava no cadafalso os seus crimes e o dos seus antecessores.

Parecia que precisamente nessa época, desde que tudo que a revolução fez de bom, de grande, de duradouro, foi realizado pela iniciativa e a energia dos indivíduos ou dos grupos, graças à desorganização e a fraqueza do governo central, parecia, digo, que essa época o povo francês não procuraria voltar a submeter-se ao jogo dum novo poder, baseado nos mesmos princípios do anterior, ou mesmo muito mais forte porque não estaria contaminado pelos vícios do poder derrubado.

Mas não se deu assim. Sob a influência de preconceitos governamentais e deixando-se enganar pela aparência de liberdade e bom estar que davam – dizia-se- as instituições inglesa e americana, o povo francês apressou-se a dar-se a si mesmo uma constituição, depois constituições, que alterou por várias vezes, que variou até ao infinito nas suas particularidades, mas todas baseadas neste princípio: o governo representativo. Monarquia ou república, pouco importa! O povo não se governa por si mesmo: é governado por representantes escolhidos melhor ou pior. Proclamará a sua soberania, mas apressar-se-á a abdicar dela. Elegerá, bem ou mal, deputados que vigiará ou não, e serão esses deputados que se encarregarão de regular a imensa diversidade de interesses desencontrados, de relações humanas tão complicadas no seu conjunto, sobre toda a superfície da França.

Mais tarde em todos os países da Europa continental dá-se a mesma evolução. Todos destroem uns após outros as suas monarquias absolutas, e todos se lançam no caminho do parlamentarismo. Até aos dois despotismos do Oriente não há país que não siga este caminho: a Bulgária, a Turquia e a Sérvia tentam o regime constitucional; na própria Russia tenta-se sacudir o jogo duma camarilha para o substituir pelo jogo temperado duma assembléia de delegados.

E, o que é pior, a França, inaugurando novos caminhos, cai apesar disto nos mesmos erros. O povo desgostoso com uma triste experiência da monarquia constitucional, destrói-a e apressa-se no dia seguinte a eleger uma assembléia a que não muda senão o nome e confia-lhe o cuidado de governar…para que o venda a um bandido que chamará a invasão do estrangeiro às planícies férteis da França.

Vinte anos mais tarde cai ainda no mesmo erro. Vendo a cidade de Paris livre, abandonada pela tropa e pelos poderes, não trata senão de experimentar uma nova forma que facilitasse o estabelecimento de um regime econômico. Satisfeito por ter mudado o nome de Império pelo de República e este pelo de Comuna, apressa-se a pôr em prática uma vez mais, no seio da Comuna, o sistema representativo. Falsifica a idéia nova pela herança cancerosa do passado. Abdica a sua própria iniciativa nas mãos de uma assembléia de pessoas eleitas mais ou menos ao acaso, e confia-lhe o trabalho dessa organização completa das relações humanas que podia ter dado à Comuna a força e a vida.

As constituições periodicamente esfarrapadas em pedaços voam como folhas mortas caídas ao rio por um vento de outono! Não importa, volta-se sempre aos primeiros amores; rasgada a décima sexta constituição, faz-se uma décima sétima!

Finalmente, mesmo em teoria vemos reformadores que, em matéria econômica, não se detém diante duma modificação completa das formas existentes, que se propõe alterar completamente a produção e a troca e abolir o regime capitalista. Mas quando se trata de expor – em teoria bem entendido-o seu ideal político, não ousam tocar no sistema representativo; sob a forma de Estado Operário ou de Comuna Livre, procuram sempre conservar custe o que custar, esse governo por procuração. Todo um povo, toda uma raça se aferra ainda encarniçadamente a esse sistema.

Felizmente vai-se fazendo luz sobre este assunto. O sistema representativo não está na prática unicamente nos países que outrora mal conhecíamos. Funciona e tem funcionado na grande arena da Europa Ocidental, em todas as suas variedades, sob todas as formas possíveis, desde a monarquia temperada até à Comuna revolucionária; e vai-se compreendendo que, acolhido com grandes esperanças, em toda a parte se tornou um instrumento de intrigas, de enriquecimento pessoal ou embaraço à iniciativa e ao desenvolvimento ulterior. Vai-se compreendendo que a religião da representação tem o mesmo valor que a das superioridades naturais e dos personagens reais. Mais do que isso, começa-se a compreender que os vícios do governo representativo não dependem só das desigualdades sociais: que aplicado num meio em que todos os homens tenham igual direito ao capital e ao trabalho produziria os mesmos resultados funestos. E pode-se facilmente prever o dia em que esta instituição, nascida, segundo a feliz expressão de J. S. Miel, do desejo de se garantir contra o bico e as garras do rei dos abutres, cederá o lugar a uma organização política nascida das verdadeiras necessidades da humanidade e da concepção de que a melhor maneira de ser livre, é não ser representado, não abandonar as coisas, todas as coisas, à Providência ou a eleitos, mas fazê-las para si mesmo.

Esta conclusão surgirá também, nós o esperamos, ao próprio leitor, depois de termos estudado os vícios intrínsecos do sistema representativo, inerente ao próprio sistema, sejam quais forem o nome e a extensão dos agrupamentos humanos no seio dos quais se aplica.

Parte II

“Previnidos pelos nossos costumes modernos contra os prestígios da realeza absoluta – escrevia Agostinho Thierry em 1828 – há outros dos que nos devemos nos acautelar, os da ordem legal e do regime representativo”1 . Bentham dizia pouco mais ou menos a mesma coisa. Mas nessa época as suas advertências passavam despercebidas. Acreditava-se então no parlamento, e respondia-se a estas críticas com este argumento, bastante plausível na aparência: “O reqime parlamentar não disse ainda a sua última palavra: não deve ser julgado enquanto não tiver por base o sufrágio universal”.

Mais tarde o sufrágio universal introduziu-se nos no nossos costumes. Depois de se lhe ter oposto durante muito tempo, a burguesia acabou por compreender que ele não comprometeria em nada a sua dominação, e decidiu aceitá-o. Nos Estados Unidos o sufrágio universal funciona já há quase um século livremente; estabeleceu-se também na Franca e na Alemanha. Mas o regime representativo não mudou: ficou o que era no tempo de Thierry e de Bentham; o sufrágio universal não o melhorou, os seus, defeitos tornaram-se até maiores ainda. Ë em virtude disso que hoje não são já os revolucionários como Proudhon que o crivam com a sua crítica; são já os moderados como Mill , como Spencer , que clamam: “Fora o parlamentarismo”! Pode-se apreciá-lo publicamente, e, baseando-se em fatos geralmente conhecidos e reconhecidos poder-se-iam neste momento escrever volumes sobre os inconvenientes, com a certeza de encontrar eco na grande massa de eleitores. O governo representativo está julgado – e condenado.

Os seus partidários – há-os ainda de boa fé, embora os não haja de boa reflexão – não deixam de fazer valer os serviços que, segundo eles, nos prestou essa instituição. A ouvi-los, é ao regime representativo que devemos as liberdades Políticas que possuímos hoje e desconhecidas no tempo da monarquia absoluta. Mas não é isso tomar a causa pelo efeito, ou antes um dos efeitos simultâneos pela causa?

Não foi o sistema representativo que nos deu, nem mesmo garantiu, as poucas liberdades que conquistamos no último século. Foi o grande movimento do pensamento liberal, resultante da revolução, que as arrancou aos governos, ao mesmo tempo que lhes arrancou a representação nacional; foi ainda esse espirito de liberdade, de revolta, que soube conservá-los contra até os embaraços contínuos dos governos e dos próprios parlamentos. Por si mesmo o governo o representativo não dá liberdades reais, adapta-se admiravelmente ao despotismo. As liberdades tem que ser arrancadas da mesma maneira que aos reis absolutos: e uma vez arrancadas é preciso defende-las contra o parlamento da mesma maneira que outrora contra um monarca, dia a dia, palmo a palmo, sem nunca desarmar, o que não se consegue senão quando há no país uma classe forte, ciosa das suas liberdades e sempre pronta a defende-las pela agitação extra-parlamentar contra a menor usurpação. Onde esta classe não existe ou onde não tem unidade de defesa, as liberdades políticas não existem haja ou não uma representação nacional. A própria Câmara se torna uma Ante-Câmara do rei. São prova disso os parlamentos dos Balcans, da Turquía e da Áustria.

É muito usual citarem-se as liberdades inglesas e associarem-se facilmente, sem refiexão, ao Parlamento. Mas esquece-se por que processos, dum caráter puramente insurrecioial, cada uma dessas liberdades foi arrancada a esse mesmo Parlamento. Liberdade de associacção – tudo isto foi arrancado ao Parlamento à forca, pela agitação, prestes a transformar-se em revolta. Foi por meio das trades-unions, e a greve contra os editos do Parlamento e as execuções pela força no ano de 1813 foi saqueando, há apenas cinquenta anos, as fábricas que os operários ingleses obtiveram o direito de se associarem e de fazerem greve. Foi derrubando, com as barras das grades de Hyde-Park, a polícia que proibia a entrada que o povo, de Londres, recentemente ainda, afírmou contra um ministério constitucional, o seu direito de se manifestar na rua e nos parques da capital. Não é por meio de juntas parlamentares, mas pela agitação extra-parlamentar, é erguendo e juntando cem mil homens que protestam e clamam em frente das casas da aristrocacia ou do ministério, que a burguesia inglesa defende as suas líberdades. Quanto ao Parlamento, não faz senão usurpar continuamente os direitos políticos do país e suprimi-los com uma penada, tal qual como um rei, quando não encontra pela frente uma massa pronta a revoltar-se. Onde estão, por exemplo, a inviolabilidade do domicilio, e o segredo da correspondência, desde que a burguesia preferiu renunciar a esses direitos para obter do governo um simulacro de proteção o contra os revolucionários?

Atribuir aos Parlamentos o que é devido ao progresso geral, imaginar que basta uma Constituição para haver liberdade é pecar contra as regras mais elementares da crítica histórica.

Além disso, a questão não é essa. Não se trata de saber se o regime representativo oferece algumas vantagens sobre o regime duma criadagem explorando em seu proveito os caprichos dum senhor absoluto. Se se introduziu na Europa foi porque correspondia melhor à fase de exploração capitalista que atravessamos no século dezenove, mas que vai chegando a seu termo. Oferecia certamente mias segurança para o industrial e o comerciante aos quais dava o poder arrancado das mãos dos senhores.

Mas também a monarquia, a par de enormes inconvenientes, podia oferecer algumas vantagens sobre o regime dos senhores feudais. Também ela foi um produto necessário da sua época. Devemos nós, por isso permanecer sempre sob a autoridade dum rei e dos seus lacaios?

O que nos importa, homens do fim do século dezenove, é saber se os efeitos do poder representativo não são tamanhos e tão insuportáveis como o eram os do poder absoluto. Se os obstáculos que ele opõe ao desenvolvimento ulterior das sociedades não são, no nosso século, tão perturbadores como o eram os obstáculos opostos pela monarquia no século XVIII. Finalmente se um simples remendo representativo pode ser o bastante para a nova fase econômica cujo aparecimento entrevemos. Eis o que se deve estudar em vez de discutir o papel histórico do regime político da burguesa.

Posta pois a questão nestes termos, não há hesitaçã na resposta.

Certamente que o regime representativo – esse compromisso com o antigo regime que conservou ao governo todas as atribuições do poder absoluto, submetendo-o, bem ou mal, a uma fiscalização popular mais ou menos fictícia – fez o seu tempo. É hoje um entrave para o progresso. Os seus defeitos não resultam dos homens, dos indivíduos que estão no poder – são inerentes ao próprio sistema e são tão profundos que nenhuma modificação poderia adaptá-los às necessidades novas da nossa época. O sistema representativo foi a dominação organizada da burguesia e desaparecerá com ela. Para a nova fase econômica que se anuncia, devemos procurar um novo modo de organização política, baseado num princípio diferente do da representação. E a lógica dos fatos que o impõe.

Em primeiro lugar, o governo representativo participa de todos os defeitos inerentes a qualquer governo. Mas longe de os atenuar, acentua-os ainda mais e dá origem a outros novos.

Uma das mais profundas palavras de Rousseau sobre os governos em geral, aplica-se ao governo eletivo como a todos os outros. Para abdicar dos nossos direitos nas mãos duma assembléia eleita, não seria na verdade preciso que ela fosse composta de anjos, de seres sobrehumanos? E ainda que o fossem bem depressa nasceriam chifres e garras a esses seres etéreos, desde que eles começassem a governar o rebanho humano.

Semelhante neste ponto aos déspotas, o governo representativo – chame-se ele Parlamento, Convenção, Conselho da Comuna, ou tenha outro nome mais ou menos ridículo, seja nomeado pelos prefeitos de um Bonaparte ou arqui-livremente eleito por uma cidade insurgida, – o governo representativo procurará sempre alargar a sua legislação, reforçar sempre o poder, interferindo em tudo, matando a iniciativa do indivíduo e do grupo para as suplantar pela lei. A sua tendência natural, inevitável, será apoderar-se do indivíduo desde a sua infância e levá-lo de lei em lei, da ameaça a punição, do berço a cova, sem nunca o liberta-lo da sua vigilância. Viu-se alguma vez uma Assembléia declarar-se incompetente ela para o que for? Quanto mais revolucionária for, mais tratará de se meter em tudo o que não for da sua competência. Legislar sobre todas as manifestações da atividade humana, intervir nas menores particularidades da vida dos “seus súditos” – é a própria essência do Estado, do Governo. Criar um governo, constitucional ou não, é constituir uma força um fatalmente procurará apoderar-se de tudo, regulamentar todas as funções da sociedade, sem reconhecer outro freio além do que nós lhe poderemos opor de tempos a tempos pela agitação ou insurreição. O governo parlamentar – ele próprio disso deu a prova – não faz exceção á regra.

“A missão do Estado, dizem-nos para nos cegarem melhor, – é proteger o fraco contra o forte, o pobre contra o rico, as classes trabalhadoras contra as classes privilegiadas”. Nós sabemos perfeitamente como os governos tem desempenhado esta função: tem-na compreendido perfeitamente ao contrário. Fiel à sua origem, o governo tem sido sempre o protetor do privilégio contra os que dele procuram libertar-se. O Governo representativo organizou principalmente a defesa, com a conivência do povo, de todos os privilégios da burguesia comercial e industrial contra a aristocracia por um lado, e contra os explorados por outro – modesta, delicada para com uns, feroz contra os outros. É por isso que a mais insignificante das leis protetoras do trabalho, por mais anódina que seja, não pode ser arrancada a um parlamento senão pela agitação insurrecional. Basta lembrar as lutas que se tiveram de sustentar, da agitação que teve de se fazer, para obter dos parlamentos ingleses, do conselho federal sulco, das câmaras francesas, algumas péssimas leis sobre a limitação das horas de trabalho. As primeiras leis deste gênero votadas na Inglaterra, não foram extorquidas senão pondo barris de pólvora sob os maquinismos das fábricas.

Além disso, nos países em que a aristocracia não foi ainda derrubada por uma revolução, os senhores e os burgueses entendem-se maravihosamente. – “Tu me reconhecerás, senhor, o direito de legislar, e eu estarei de guarda ao teu castelo”, diz o burguês e assim o faz enquanto se não sente ameaçado.

Foram precisos quarenta anos duma agitação que, por momentos, penetrou até nos campos, para decidir o Parlamento inglês a garantir ao arrendatário o beneficio dos melhoramentos, feitos por ele na terra arrendada. Quanto à famosa “lei agrária” votada para a Irlanda. foi preciso – o próprio Gladstone o confessava – que o país se pusesse cm insurreição geral, que se recusasse terminantemente a pagar as rendas e se defendesse das cobranças pelo boicote, aos incêndios, as execuções dos lords, para que a burguesia se visse forcada a votar essa medíocre lei que finge proteger o país esfaimado contra os lords que são a causa disso.

Mas se se trata de proteger os interesses do capitalista, ameaçado pela insurreição ou só pela agitação – então o governo representativo, órgão da dominação do capital, torna-se feroz. Fere, e com mais segurança e covardia do que qualquer déspota. A lei contra os socialistas na Alemanha vale o édito de Nantes; e nunca Catarina II depois da Jacquerie de Pongatchoff, nem Luís XVI depois da guerra das farinhas, deram tantas provas de ferocidade como essas duas “Assembléias Nacionais” de 1848, e de 1871, cujos membros gritavam: “Matai os lobos, as lobas e os lobinhos!” e unanimamente, à exceção de um voto, felicitavam pelos massacres os soldados ébrios de sangue!

A fera anônima de seiscentas cabeças ultrapassou os Luís XI e os João IV.

Assim será sempre enquanto houver um governo representativo, seja ele regularmente eleito, ou imposto por meio de insurreição.

Ou a igualdade econômica se estabelece na nação, na cidade, e então os cidadãos livres e iguais não abdicarão dos seus direitos nas mãos de alguns, procurarão um novo modo de organização que lhes permita gerir eles mesmos as suas coisas. Ou haverá ainda uma minoria que dominará as massas no terreno econômico – um quarto Estado composto de burgueses privilegiados, e então não terão as massas apoio nenhum. – O governo representativo, eleito por essa minoria, procederá coerentemente. Legislará para manter os seus privilégios e procederá contra os insubmissos pela força e o massacre.

Ser-nos-ia impossível analisar neste livro todos os defeitos do governo representativo. Seria preciso para isso escrever muitos volumes. Limitando-nos apenas aos mais essenciais, ainda assim teríamos de sair dos limites marcados para estes capítulos. Há porém um que merece ser mencionado.

Coisa singular! O governo representativo tinha por fim impedir o governo pessoal; devia dar o poder a uma classe e não a uma pessoa. E contudo houve sempre a tendência para voltar ao poder pessoal, à submissão a um só homem.

A causa desta anomalia é muito simples. Depois de se terem dado ao governo as milhares de atribuições que se lhe reconhecem hoje; depois de se lhe ter confiado a gestão de todas as coisas que interessam o país, e dado um orçamento de muitos milhões, era possível confiar à multidão parlamentar a gerência dessas inúmeras coisas? Foi pois necessário nomear um poder executivo – o ministério – investido com todas essas atribuições, quase reais. Que ínfima autoridade não é a de um Luís XIV que se vangloria de ser o Estado, comparada com a dum ministério constitucional de hoje!

É verdade que a Câmara pode derrubar esse ministério, mas para fazer o quê? – Para nomear outro que seria obrigado a derrubar dentro de oito dias se ela fosse conseqüente? Assim prefere conserva-lo até que o país grite demasiadamente, e então despede-o para chamar o que derrubara dois anos antes. Forma assim esta espécie de gangorra. Gladstone-Beaconsfield, Beaconsfield-Gladstone, o que fundamentalmente é a mesma coisa; o país é desta forma governado sempre por um homem, o chefe do gabinete.

E se se trata de um homem hábil, que lhe garante “a ordem”, isto é, exploração dentro e a exploração para os outros países – então submete-se a todos os seus caprichos, atribui-lhes todos os dias novos poderes. Seja qual for o seu desprezo pela constituição, sejam quais forem os escândalos do seu governo, suporta tudo; se o contraria nas coisas insignificantes, não deixa de lhe dar carta branca em tudo o que tem importância. Bismarck é um exemplo disso; foram-no para as gerações precedentes Guizot, Pitt e Palmerston.

Isto compreende-se perfeitamente: todo governo tem uma tendência para se tornar pessoal; é a sua origem; é a sua essência. Seja o parlamento censitário ou saia do sufrágio universal, seja nomeado exclusivamente por trabalhadores, e composto por trabalhadores, procurará sempre o homem em que possa aliviar-se do trabalho de governar, e ao qual se submeta. Enquanto confiarmos a um pequeno número todas as atribuições econômicas, políticas, militares, financeiras, industriais, etc., etc., que lhe damos hoje, esse pequeno grupo tenderá necessariamente, como um destacamento de soldados em campanha, a submeter-se a um chefe único.

Isto em tempo de paz. Se a guerra estoura nas fronteiras, ou se uma luta civil se desencadeia no interior, – então o primeiro ambicioso que aparecer, o primeiro aventureiro hábil, apoderando-se da máquina de mil ramificações que se chama administração, impor-se-á ao país. A assembléia não será capaz de lho impedir como não o seria qualquer de quinhentos homens tomados ao acaso na rua: pelo contrário paralizará a resistência. Os dois aventureiros que usam o nome de Bonaparte são meros acasos. Foram a conseqüência inevitável da concentração dos poderes.

Quanto à eficácia que têm os discursos para resistirem aos golpes de estado, a França sabe-o bem. Mesmo nos nossos dias, foi por ventura a Câmara, que salvou a França do golpe de Estado de Mac-Mahon? Foram – sabe-se hoje – os grupos extra-parlamentares. Citam-nos a Inglaterra? Mas ela não se vangloria de ter mantido as suas instituições parlamentares durante o século XIX! Ela soube evitar, é verdade, durante este século, a guerra de classes; mas tudo nos leva a crer que o teria feito igualmente, e não é preciso ser profeta para prever que o Parlamento não sairá desta luta e cairá duma maneira ou de outra conforme a marcha da Revolução.

E se quiséssemos, na próxima revolução, deixar as portas abertas à reação, à própria monarquia talvez, bastava-nos para isso confiar os nosso interesses a um governo representativo, a um ministério com todos os poderes que possui hoje. A ditadura reacionária, a princípio com um certo tom avermelhado, depois azulando-se à medida que se fosse sentindo mais firme na sela, não se faria esperar. Teria à sua disposição todos os instrumentos de dominação: e deles facilmente se poderia servir.

Fontes de tantos males, não presta o sistema representativo alguns serviços pelo menos para o desenvolvimento progressivo e pacífico das sociedades?

– Não teria ele contribuído para a descentralização do poder que se impunha no nosso século? – Não soube ele mesmo impedir as guerras? – Não teria ele sabido adaptar-se às exigências de ocasião e sacrificar a tempo uma ou outra instituição já velha, para evitar a guerra civil? Não oferece ele, pelo menos, algumas garantias de progresso e melhoramento no interior?

Quanta ironia amarga não há em cada uma destas perguntas e em tantas outras que surgem quando se julga a instituição! Toda a história do nosso século prova o contrário.

Os parlamentos, fiéis à tradição real e à sua transfiguração moderna, o jacobinismo, não fizeram senão concentrar os poderes nas mãos do governo. Funcionarismo para tudo – tal é a característica do governo representativo. Desde o princípio deste século se fala em descentralização, autonomia, e não se faz senão centralizar, matar os últimos vestígios de autonomia. A própria Suíça sofreu essa influência, e na Inglaterra deu-se o mesmo. Sem a resistência dos industriais e dos comerciantes, estaríamos ainda hoje a pedir a Paris licença para matar um boi em Brives-Guillarde. Tudo cai pouco a pouco sob a alçada do governo. Só lhe falta já a gestão da indústria e do comércio, da produção e do consumo, e os democratas socialistas cegos pelos preconceitos autoritários sonham já com o dia em que poderão regular no parlamento de Berlim o trabalho das fábricas e o consumo em toda a Alemanha.

O regime representativo, que dizem ser tão pacífico, preservou-nos das guerras? Nunca se exterminou tanto como sob o regime representativo. A burguesia precisa dominar nos mercados e essa dominação não se obtém senão à custa das outras burguesias, pelos obuzes e pelas metralhadoras. É preciso dar a glória militar aos advogados e aos jornalistas e não há maiores partidários da guerra do que os guerreiros de gabinete.

Não se adaptam então os parlamentos às exigências de ocasião? À modificação das instituições em decadência?

Como no tempo da Convenção era preciso espetar os sabres quase no pescoço dos convencionais para lhes arrancar apenas a sanção dos fatos consumados, assim hoje é preciso a insurreição para arrancar aos “representantes do povo” a mais insignificante das reformas.

Quanto ao melhoramento do corpo eletivo, nunca se viu uma degradação dos parlamentos como nos nossos dias. Como todas as instituições em decadência, esta vai cada vez mais tornando-se pior. Falava-se da podridão parlamentar do tempo de Luís Filipe. Falai hoje às poucas pessoas honestas perdidas nessas paragens e elas vos dirão: “É de doer o coração”! O parlamentarismo só inspira tristeza a quem o observar de perto.

Mas, não poderia ele melhorar? Um elemento novo, o elemento operário, não lhe insuflaria um sangue novo? – Analisemos então a própria constituição das Assembléias representativas, estudemos o seu funcionamento, e veremos que alimentar esses sonhos, é tão ingênuo como casar um rei com uma camponesa na esperança de uma geração de bons reis!

Parte III

Os defeitos das Assembléias representativas não nos causarão estranheza, se refletirmos um momento apenas sobre a maneira como elas se recrutam e como funcionam.

Será preciso que eu descreva aqui o quadro, tão pungente, tão profundamente repugnante, e que nós todos conhecemos, – o quadro das eleições? Na burguesa Inglaterra e na democrática Suíça, na França como nos Estados Unidos, na Alemanha como na República Argentina, não é essa triste comédia em toda parte a mesma?

É preciso contar como os agentes e as comissões eleitorais “forjam, arrumam” uma eleição (verdadeira gíria de larápios), espalhando para um lado e para o outro, promessas políticas nos comícios; como eles penetram nas famílias, adulando a mãe, o filho, acariciando se for preciso o cão asmático ou o gato do “eleitor”? como eles se espalham pelos bares, convertem os eleitores e atraem os mais calados abrindo com eles discussões, como esses burlões que vos arrastam ao “jogo da vermelhinha”? como o candidato, depois de se ter feito desejar, aparece enfim no meio dos seus “queridos eleitores”, com um sorriso benevolente, o olhar modesto, a voz melíflua, – tal qual como velha megera que aluga quartos em Londres, ao procurar enredar um locatário com o seu doce sorriso e os seus olhares angélicos? É preciso enumerar os programas mentirosos – todos mentiosos – sejam eles oportunistas ou socialistas-revolucionários, nos quais o próprio candidato, por pouco inteligente que seja e por pouco que conheça a Câmara, acredita tanto como acredita nas predicações do “Mensageiro Coxo” e que ele defende com entusiasmo uma verbosidade, uma entoação de voz, um sentimento dignos de um doido ou de um ator de feira? Não é debalde que a comédia popular se não limita a fazer Bertrand e de Robert Macaire simples burlões e lhes acrescenta a essas excelentes qualidades a de “representantes do povo” à busca de votos e de lenços para roubarem.

É preciso dar aqui a nota das despesas das eleições? Mas todos os jornais nos informam suficientemente a esse respeito. Ou reproduzir a nota das despesas dum agente eleitoral, na qual figuram grandes quantidades de carneiros, fardos de flanela e até água enviado tudo pelo candidato compadecido dos “seus queridos filhos”, dos seus eleitores? Será preciso reproduzir aqui as despesas com pêras cozidas e ovos, “para confundir o partido contrário”, que sobrecarregam os orçamentos eleitorais nos Estados Unidos, e as despesas de cartazes caluniosos e “manobras da última hora” que desempenham já um horrível papel nas eleições européias?

É preciso dar aqui a nota das despesas das eleições? Mas todos os jornais nos informam suficientemente a esse respeito. Ou reproduzir a nota das despesas dum agente eleitoral, na qual figuram grandes quantidades de carneiros, fardos de flanela e até água enviado tudo pelo candidato compadecido dos “seus queridos filhos”, dos seus eleitores? Será preciso reproduzir aqui as despesas com pêras cozidas e ovos, “para confundir o partido contrário”, que sobrecarregam os orçamentos eleitorais nos Estados Unidos, e as despesas de cartazes caluniosos e “manobras da última hora” que desempenham já um horrível papel nas eleições européias?

E quando o governo intervém, com os seus “lugares”, os seus cem mil “lugares” oferecidos ao que mais der, as suas condecorações, os seus depósitos de tabaco, a sua alta proteção prometida às casas de jogo e de vício, a sua imprensa desavergonhada, os seus policiais, os seus burlões, os seus juízes e os seus agentes…

Não, seria demais! Deixemos essa lama, não a remexamos! Limitemo-nos apenas a perguntar: Haverá uma única paixão humana, a mais vil, a mais abjecta de todas, eu não seja aproveitada num dia de eleições? Fraude, calúnia, baixeza, hipocrisia, mentira, toda a lama que existe no fundo da besta humana – eis o belo espetáculo que nos oferece um país quando se lança no período eleitoral.

É assim e assim será sempre enquanto houver quem faça eleições para servir de escada aos outros, que se tornarão chefes e senhores dos que os elegeram. Sejam até operários todos, todos iguais, e meta-se-lhes na cabeça eleger governantes – que se dará a mesma coisa. Já não se distribuirão pernas de carneiro, mas distribuir-se-á a adulação, a mentira, – o que equivalerá ao mesmo. Como se há de conseguir outra coisa quando se põem em leilão os direitos mais sagrados?

Que se pede, afinal, aos eleitores? Que encontrem um homem a que se possa confiar o direito de legislar sobre tudo o que eles têm de mais caro: os seus direitos, os seus filhos, o seu trabalho. E é para admirar que dois ou três mil Robert Macaire se disputem entre si os direitos reais? Procura-se um homem ao qual se possa confiar, juntamente com alguns outros, saídos da mesma loteria, o direito de perder os nossos filhos aos vinte e um anos ou aos dezenove, se assim lhe parecer acertado; de os conservar encerrados num quartel durante três anos, ou mesmo dez se se julga isso melhor, absorvendo uma atmosfera putrefata; de os fazer massacrar quando e onde quiser ao começar uma guerra que o país será forçado a fazer, uma vez a isso arrastado. Poderá fechar as Universidades ou abri-las conforme lhe apetecer; obrigar os pais a mandar para lá os filhos ou proibir-lhes a entrada. Novo Luís XIV poderá favorecer uma indústria ou mata-la se assim o preferir; sacrificar o Norte pelo Sul, ou o Sul pelo Norte; anexar uma província ou cede-la. Disporá duma insignificância como três bilhões de francos por ano, que ele tirará do estômago do trabalhador. Terá ainda a prerrogativa real de nomear o poder executivo, isto é, um poder que, desde que esteja de acordo com a câmara, poderá ser despótico e tirânico de uma maneira diferente da extinta realeza. Porque, se Luís XVI não mandava senão em algumas dezenas de milhares de funcionários, ele manda em cem vezes maior número deles e se o rei podia roubar ao tesouro público alguns sacos de escudos, o ministro constitucional de hoje, num só lance de Bolsa, recebe “honestamente” milhões.

Não é para admirar ver o embate de tantas paixões, quando se procura um chefe para ser investido dum tal poder! Quando a Espanha pôs o seu trono vago em leilão, alguém se admirou de ver flibusteiros surgirem de toda a parte? Enquanto permanecer a venda dos poderes reais, nada se poderá reformar: a eleição será a feia das vaidades e das consciências.

Ainda mesmo que fosse cerceada o mais possível o poder dos deputados, ainda que o fracionassem constituindo em cada Estado pequenos Estados correspondendo à atual divisão dos distritos ou mesmo em conselhos, tudo ficaria na mesma.

Compreende-se ainda a delegação quando cem, duzentos homens que se encontram todos os dias no seu trabalho, nos seus serviços comuns, que se conhecem muito bem uns aos outros, que discutiram sob todos os aspectos uma questão qualquer e que chegaram a uma decisão, escolhem um deles e o enviam para se entender com os outros delegados do mesmo gênero sobre este assunto especial. Então a escolha faz-se com pleno conhecimento de causa, sabendo cada um o que pode confiar ao seu representante. Esse representante não fará mais do que expor perante outros representantes as considerações que levaram os seus constituintes a tal ou tal conclusão. Não podendo impor nada, tentará a conciliação e voltará com uma simples proposta que os mandatários poderão aceitar ou recusar. Foi mesmo assim que nasceu a representação: quando as comunas enviaram os seus delegados às outras comunas não tinham outro mandato. É ainda assim que procedem os meteorologistas, os estatísticos nos seus congressos internacionais, os delegados das companhias de estrada de ferro e das administrações postais de diversos países.

Mas, o que se exige aos eleitores? – A dez, vinte, cem mil, que não se conhecem absolutamente, que não se vêem nunca, que se não encontram nunca tratando duma questão comum, pede-se-lhes que se entendam sobre a escolha de um homem. E assim é esse homem enviado para expor um assunto determinado, ou defender uma resolução relativa a uma questão especial? Não, ele deve servir para tudo, para legislar não importa sobre quê, e a sua decisão será lei. O caráter primitivo da delegação transformou-se inteiramente e tornou-se um verdadeiro absurdo.

Esse ser onisciente que hoje se procura não existe. Mas pode encontrar-se um cidadão honesto que reúna certas condições de probidade e de bom senso com alguma instrução. É esse que será eleito? Evidentemente que não. Há apenas vinte pessoas no seu círculo eleitoral que conhecem as suas excelentes qualidades. Nunca procurou a popularidade, despreza os meios usuais de fazer barulho em volta do seu nome, não alcançará mais do que 200 votos. Não chegará mesmo a ser candidato, nomeando-se para isso um advogado ou um jornalista, bom falador ou bom escrevinhador que irá para o parlamento com os seus hábitos do tribunal ou da redação e irá reforçar a carneirada do ministério ou da oposição.

Poderá ser ainda algum comerciante, envaidecido com a honra de ser deputado, e que não trepidará perante uma despesa de 10 000 francos para conquistar a notoriedade. E nos países onde os costumes são eminentemente democráticos como nos Estados Unidos, onde as comissões se constituem com extrema facilidade e contrabalançam a influência da fortuna, nomear-se-á o pior de todos, o político de profissão, o ser abjeto que é hoje a chaga da grande república, o homem que faz da política uma indústria e que a explora segundo os processos da grande indústria – publicidade e corrupção.

Transformai o sistema eleitoral como quiserdes: substitui o escrutínio por pequenos círculos, pelo escrutínio de lista, fazei as eleições em dois graus como na Suíça (eu falo das reuniões preparatórias) modificai-o quando puderdes, aplicai o sistema nas melhores condições de igualdade, – talhai e retalhai os colégios eleitorais – o vício intrínseco da instituição não terá com isso desaparecido. Aquele que souber conseguir a metade dos sufrágios (salvo muito raras exceções, nos partidos perseguidos), será sempre nulo, sem convicções – o homem que sabe contentar toda a gente.

É por isso que – Spencer o notou já – os parlamentos são geralmente tão mal compostos. A Câmara, diz ele, na sua Introdução, é sempre inferior à média do país, não só em consciência como em inteligência. Um país inteligente figura na sua representação como se não o fosse. Se se propusesse ser representado por idiotas não teria escolhido melhor. Quanto à probidade dos deputados, nós sabemos bem o que ela vale. Basta ler o que deles dizem os ex-ministros que o conheceram e apreciaram.

Que pena que não haja caravanas especiais, para que os eleitores pudessem ir ver a sua Câmara funcionar. Como eles ficariam enojados. Os antigos embebedavam os seus escravos para ensinarem aos filhos a aversão pela embriaguês. Parisienses, ide à Câmara ver os vossos representantes para aborrecerdes o governo representativo.

A esse montão de nulidades o povo confia todos os seus direitos, salvo o de os destituir de tempos a tempos e de nomear outros. Mas como a nova assembléia, nomeada segundo o mesmo sistema e encarregada da mesma missão, será tão má como a precedente, a grande massa acaba por se desinteressar da comédia e limita-se a algumas substituições de vez em quando, aceitando alguns candidatos novos que conseguem por qualquer motivo impor-se.

Mas se a eleição está já corroída de um vício de constituição, irreformável, que dizer da maneira como a assembléia cumpre o seu mandato? Refleti apenas um minuto e vereis bem depressa a inanidade da missão que lhe impusestes.

O vosso representante deverá emitir uma opinião, um voto, sobre toda a série variável até ao infinito, de questões que poderão surgir nessa formidável máquina, – o Estado centralizado.

Deverá votar o imposto sobre os cães e a reforma do ensino universitário, sem nunca ter posto os pés na Universidade e sabido o que é um cão de guarda. Deverá pronunciar-se sobre as vantagens da espingarda Grass e sobre o local a escolher para as cudelarias do Estado. Votará sobre a filoxera, o guano, o tabaco, o ensino primário e o saneamento das cidades; sobre a Cochinchina e a Guiana, sobre as chaminés e o observatório de Paris. Ele que não viu os soldados senão na parada, dividirá os corpos do exército, e sem nunca ter visto um árabe, vai fazer e desfazer o código muçulmano da Argélia. Votará a barretina ou quepi, segundo as predileções da esposa. Protegerá o açúcar e sacrificará o pão. Matará a vinha julgado protegê-la; votará a arborização contra a pastagem e protegerá a pastagem contra a floresta. Tratará a peito a questão dos bancos. Inutilizará um canal por causa de uma estrada de ferro, sem saber muito bem em que parte da França se encontra um e outro. Acrescentará novos artigos ao Código Penal, sem o ter nunca folheado. Proteu onisciente e onipotente, hoje militar, amanhã tratador de porcos, e sucessivamente banqueiro, acadêmico, limpador de canos, médico, astrônomo, fabricante de drogas, curtidos de peles ou negociante, segundo a ordem do dia da Câmara, não hesitará nunca. Habituado na função de advogado, de jornalista, ou de orador de reuniões públicas, a falar do que não conhece, votará sobre todas as questões, com a única diferença de que no seu jornal divertia o porteiro, no tribunal despertava os juízes e os jurados sonolentos e na Câmara a sua opinião será lei para trinta, quarenta milhões de habitantes.

E como lhe é materialmente impossível ter uma opinião sobre os mil assuntos em que o seu voto fará lei, passará o tempo a conversar com o vizinho do lado, ou a escrever cartas para aquecer o entusiasmo dos seus “queridos eleitores”, enquanto o ministro estiver lendo um relatório cheio de algarismos dispostos para o caso pelo seu chefe de gabinete; e no momento do voto se pronunciará pró ou contra o relatório segundo o sinal do chefe do partido.

Assim uma questão de gorduras para porcos ou de equipamento para o soldado não será nos dois partidos de oposição senão uma questão de escaramuça parlamentar. Não quererão saber se os porcos terão necessidade das gorduras e se os soldados não estarão já sobrecarregados como camelos do deserto – a única questão que os interessa será saber se um voto afirmativo beneficia aos seu partido. A batalha parlamentar faz-se sobre as costas do soldado, do agricultor, do trabalhador industrial, no interesse do ministro ou da oposição.

Pobre Proudhon, eu calculo os seus dissabores quando teve a ingenuidade infantil, de entrar na Assembléia, de estudar a fundo cada uma das questões como ordem do dia. Levava ã tribuna algarismos, idéias – nem sequer o escutavam. As questões resolveram-se todas antes da sessão, por esta simples consideração: é útil, é prejudicial ao nosso partido? A contagem de votos está feita: os submissos são registrados, contados cuidadosamente. Os discursos não se pronunciam senão para efeito teatral; não se escutam senão quando têm valor artístico ou se prestam ao escândalo. Os ingênuos imaginam que Roumenstan, arrebatou a Câmara com a sua eloqüência, e Roumenstan no fim da sessão, estuda com os seus amigos a maneira como poderá realizar as promessas feitas para caçar os votos. A sua eloqüência não era mais do que uma cantata de ocasião, composta e pronunciada para divertir a galeria, para manter a sua popularidade com algumas frases empoladas.

“Caçar votos!” – Mas quem são esses que caçam votos, esses votos que fazem inclinar para um e para outro lado a balança parlamentar? Quem são esses que derrubam e erguem ministérios e que dotam o país com uma política de reação ou de aventuras exteriores? Quem decide entre o ministério e a oposição? – São os chamados “camaleões da política”. Os que não têm opinião, os que se sentam sempre entre duas cadeiras, que vogam entre os dois partidos principais da Câmara.

É precisamente esse grupo – uns cinqüenta indiferentes, de gente sem convicção nenhuma, que se fazem de cataventos entre os liberais e os conservadores, que se deixam influenciar pelas promessas, os lugares, a lisonja ou o pânico, – esse pequeno grupo de nulidades, que dando ou recusando os seus votos, decide todas as questões do país. São eles que fazem as leis ou que as revogam. São eles que apóiam ou derrubam os ministérios e que mudam a direção da política. – Uns cinqüenta indiferentes ditando a lei do país, – eis a que se reduz o sistema parlamentar.

Isto é inevitável, seja qual for a composição do parlamento, embora ele esteja repleto de estrelas de primeira grandeza e de homens íntegros, – a deliberação pertencerá… aos camaleões! E assim será sempre enquanto for a maioria a fazer a lei.

Depois de termos indicado ligeiramente os vícios fundamentais das assembléias representativas, deveríamos agora mostrar essas assembléias funcionando. Deveríamos mostrar como todas, desde a Convenção até ao conselho da Comuna de 1871, desde o Parlamento inglês até ã Skoupchtchina sérvia, estão eivadas de nulidade; como as suas melhores leis têm sido apenas – segundo a expressão de Buckle – a abolição das leis anteriores, como essas leis têm sido arrancadas à força pelo povo, por meio insurrecionais. Seria uma grande história que ultrapassaria os limites deste capítulo.

Mas mesmo quem souber raciocinar sem se deixar sugestionar pelos preconceitos da nossa viciosa educação encontrará por si próprio muitos exemplos na história do governo representativo dos nossos dias. E compreenderá que, qualquer que seja o corpo representativo, seja ele composto por operários ou por burgueses, ou mesmo amplamente aberto aos socialistas-revolucionários – conservará todos os vícios das assembléias representativas.

Esses defeitos não dependem dos indivíduos, são inerentes à própria instituição.

Sonhar um Estado operário, governado por uma assembléia eleita é o pior dos sonhos que nos inspira a nossa educação autoritária.

Como se não pode ter um bom rei, nem em Rieuzi, nem em Alexandre III, assim se não pode ter um bom parlamento. O futuro socialista tem outra direção: ele abrirá à humanidade caminhos novos na ordem política, como na ordem econômica.

Parte IV

É principalmente observando a história do regime representativo, a sua origem e a maneira como a instituição se adulterou à medida que se desenvolveu o Estado, que nós compreendemos que ela deu já tudo o que tinha a dar, e que deve ceder o lugar a um novo molde de organização política.

Não precisamos ir muito longe; vejamos o século XII e a libertação das Comunas.

No meio da sociedade feudal produz-se um grande movimento libertário. As cidades libertam-se dos senhores. Os seus habitantes “juram” a defesa mútua; declaram-se independentes dentro das suas muralhas; organizam-se para a produção e a troca, para a indústria e o comércio; criam as suas cidades que durante três ou quatro séculos servem de refúgio ao trabalho livre, às artes, às idéias – que lançam os fundamentos dessa civilização que hoje nós glorificamos.

Longe de serem de origem puramente romana, como pretenderam Raynouard e Lebas em França (seguido por Guizot e, em parte, por Augusto Thierry), Eichhorn, Gaupp e Savigny na Alemanha; longe de serem de origem puramente germânica, como o afirma a escola brilhante dos “germanistas”, as Comunas foram um produto natural da idade média e da importância sempre crescente dos burgos como centros de comércio e de indústria. É por isso que simultaneamente, na Itália, em Flandres, na Gália, na Germânia, no mundo Escandinavo e no mundo Eslavo, onde a influência romana é nula e a influência germânica insignificante, nós vemos afirmar-se pela mesma época, isto é, nos séculos XI e XII, essas cidades independentes que enchem três séculos com a sua vida movimentada e mais tarde se tornam os elementos constituídos dos Estados modernos.

Conjurações de burgueses que se armam para a defesa e criam no interior uma organização independente dos seus senhores temporais ou eclesiásticos, tanto como do rei, – as cidades livres florescem logo dentro dos seus muros; e embora procurem substituir-se ao senhor no domínio das aldeias, respiram o mesmo sopro de liberdade. Nus sumes homes cum il sunto, – “Nós somos homens como eles”, cantam os aldeões caminhando para a libertação dos servos.

“Asilos abertos à vida de trabalho”, as cidades libertadas constituem-se no interior como ligas de corporações independentes. Cada corporação tem a sua jurisdição, a sua administração, a sua milícia. Cada qual é livre, não só no que diz respeito ao seu trabalho ou a seu comércio, mas em tudo o que o Estado lhe atribui mais tarde: instrução, medidas sanitárias, infrações aos costumes, questões penais e civis, defesa militar. Corpos políticos, ao mesmo tempo industriais e comerciais, as corporações unem-se pelo fórum o povo reunido ao som dos sinos nas grandes ocasiões, ou para julgar os casos entre as corporações, ou para decidir questões relativas a toda a cidade, ou para se entenderem sobre os grandes empreendimentos comunais que exigiam o concurso de todos os habitantes.

Na Comuna, sobretudo no princípio – ponto de ligação com o governo representativo – a rua, a seção, toda a cidade, toma as deliberações, – não por maioria mas por discussão até que os partidários das duas opiniões opostas ou diferentes acabem por aceitar voluntariamente mesmo para experiência, a opinião do maior número.

Existia acordo? – A resposta está nas suas obras que nós não cessamos de admirar sem as podermos ultrapassar. Tudo o que ficou de belo do fim da idade média é obra dessas cidades. As catedrais, esses monumentos gigantescos que contam em pedra, a história, as aspirações das comunas, são a obra dessas corporações, trabalhando por piedade, por amor da arte e da cidade (não era como os fundos municipais que as catedrais de Reims, de Rouem, poderiam pagar-se) e rivalizando entre si na edificação das suas muralhas.

É às Comunas libertadas que nós devemos o renascimento da arte, é às corporações de mercadores, por vezes a todos os habitantes da cidade que contribuíam cada um com a sua parte para a organização, preparação e provisões de uma caravana ou de uma flotilha, que nós devemos esse desenvolvimento do comércio que deu depois as ligas hansiáticas e as descobertas marítimas. É às corporações industriais, estupidamente difamadas depois pela ignorância e egoísmo dos exploradores da indústria, que nós devemos a criação de quase todas as artes industriais cujos benefícios gozamos hoje.

Mas a Comuna da idade média tinha que perecer. Dois inimigos a atacavam ao mesmo tempo: o de dentro e o de fora.

O comércio, as guerras, a dominação egoísta sobre o campo contribuíram poderosamente para aumentar a desigualdade no seio da Comuna, para empobrecer uns e enriquecer outros. Durante algum tempo a corporação impediu o desenvolvimento do proletariado no seio da cidade, mas bem depressa ela sucumbiu na luta desigual. O comércio sustentado pela pilhagem, as guerras contínuas de que a história da época cheia, empobreciam as outras; a burguesia nascente trabalhava para fomentar a discórdia, para exagerar as desigualdades de fortuna. A cidade dividiu-se em ricos e pobres, em “brancos” e “negros”; começou a luta das classes e com ela o Estado no seio da Comuna. À medida que os pobres iam se tornando cada vez mais pobres, sujeitos cada vez mais aos ricos pela usura, ia-se estabelecendo na Comuna a representação municipal, o governo por procuração, isto é, o governo dos ricos. A Comuna constituía-se em Estado representativo, com cofre municipal, milícia mercenária, condottieri armados, serviços públicos, funcionários. Ela própria um Estado em ponto pequeno, não era natural que fosse absorvida pelo estado em ponto grande que se constituía sob os auspícios da realeza? Minada já no interior, foi na verdade absorvida pelo inimigo exterior – o rei.

Enquanto as cidades livres floresciam, constituía-se às suas portas o Estado centralizado.

Nasceu longe do ruído do fórum, longe do espírito municipal que inspirava as cidades independentes. É numa cidade nova, Paris, Moscou, – amontoado de aldeias, – que o poder nascente da realeza se consolidou. Que era então o rei? Um chefe de bando como os outros. Um chefe cujo poder se estendia apenas sobre o bando e que recebia o tributo dos que lhe queriam comprar a paz. Desde que, de simples defensor das muralhas tentava tornar-se senhor da cidade, o fórum o expulsava. Refugiou-se pois numa aglomeração, numa cidade nova. Aí, tirando a sua riqueza da exploração do trabalho dos servos, não encontrando obstáculos na plebe turbulenta, começou pelo dinheiro, pela fraude, pela intriga e pelas armas, o lento trabalho de aglomeração, de centralização, que as guerras da época, as invasões contínuas favoreciam, – direi mesmo que impunham, – simultaneamente a todas as nações européias, às Comunas já em decadência, Estados dentro dos seus muros, serviram-lhe de mira e de modelo. Tratava-se apenas de as englobar pouco a pouco, de lhe apropriar uns órgãos, de as fazer servir o desenvolvimento do poder real. Foi o que a realeza fez, primeiro com muitas precauções e astúcia e depois cada vez mais brutalmente à medida que sentia aumentarem as suas forças.

O direito escrito nascera já, ou melhor cultivava-se, nas cartas das Comunas. Serviu de base ao Estado. Mais tarde o direito romano dá-lhe a sua sanção, ao mesmo tempo que lhe dá a autoridade real. A teoria do poder imperial, desenterrada dos glossários romanos, propaga-se em benefício do rei. A Igreja, por seu lado, apressa-se a dar-lhe a sua benção, e depois de ter falhado na sua tentativa de construir um Império universal, concentra-se em volta daquele por intermédio do qual esperava reinar um dia sobre a terra.

Durante cinco séculos de realeza prosseguem esse lento trabalho de aglomeração, amotinando os servos e as Comunas contra o senhor, e mais tarde esmagando os servos e as Comunas com o auxílio do senhor, tornando-se seu fiel servidor. Começa lisongeando as Comunas mas espera que as lutas intestinas lhe abram as portas, lhe ponham à disposição os seus cofres de que ela se apodera e enche os mercenários. Procede contudo para com as Comunas com precaução: reconhece-lhes vários privilégios, quando as submete ao seu domínio.

Chefe dos soldados que não lhe obedecem se não quando ele lhes procura presa para saquearem, o rei esteve sempre rodeado de um conselho dos seus sub-chefes, que no século XIV e XV formam o seu conselho de Nobreza. Mais tarde, vem juntar-se a este conselho um conselho do clero. E à medida que o rei se vai apoderando das Comunas, convida a irem à sua corte, – sobretudo nas épocas críticas, – os representantes das suas “boas cidades”, para lhes pedir subsídios.

Foi assim que nasceram os parlamentos. Mas, – notemos bem isso – esses corpos representativos, como a própria realeza, tinham um poder muito limitado. O que se lhes pedia era apenas um auxílio pelos delegados das cidades, ainda era preciso que elas o retificasse. Quanto à administração interior das Comunas, a realeza não tinha nada com isso. – “Tal cidade está pronta a dar-vos tal subsídio para repelir tal invasão. Consente em aceitar uma guarnição para servir de praça forte contra o inimigo”, – tal era o mandato do representante da época. Que diferença do mandato ilimitado, compreendendo tudo o que há, que nós damos hoje aos nossos deputados.

O mal estava feito. Alimentada pelas lutas dos ricos com os pobres, a realeza constituira-se sob o pretexto da defesa nacional.

Mas bem depressa, vendo o desperdício dos seus subsídios à corte real, os representantes das Comunas procuram pôr-lhe termo. Impõem-se à realeza como administradores do tesouro nacional; e na Inglaterra, apoiados pela aristocracia, conseguem ser aceitos como tal. Na França, depois do desastre de Poitiers, estavam quase a arrogar-se esses direitos; mas Paris insurrecionada por Étienne Marcel é reduzida ao silêncio, ao mesmo tempo que a Jacquerie, e a realeza sai da luta com uma força nova.

Desde então tudo contribui para a concentração da realeza, para a centralização dos poderes na mão do rei. Os subsídios transformam-se em impostos e a burguesia apressa-se a pôr ao serviço do rei o seu espírito de ordem e administração. A decadência das Comunas, que sucumbem uma após outra perante o rei; a fraqueza dos camponeses reduzidos cada vez mais à servidão, econômica ou mesmo pessoal; as teorias do direito romano desenterrada pelos juristas; as guerras contínuas – fonte permanente de autoridade; – tudo favorece a consolidação do poder real. Herdeiro da organização comunal, apodera-se dela para se intrometer cada vez mais na vida dos seus súditos – de tal forma que no tempo de Luís XIV ele pôde exclamar: “o Estado sou eu”!

Desde então é a decadência, o envilecimento da autoridade, caindo nas mãos das cortesãs, procurando erguer-se sobre Luís XVI pelas medidas liberais do princípio do reinado, mas sucumbindo logo o peso das suas culpas.

O que faz a grande Revolução quando ataca a autoridade do rei?

O que tornou possível essa Revolução foi a desorganização do poder central, reduzido durante quatro anos à impotência absoluta, ao papel de simples registrador dos fatos consumados; é a ação espontânea das cidades e dos campos arrancando ao poder todas as suas atribuições, recusando-lhe o imposto e a obediência.

Mas a burguesia que tinha uma importância maior podia acomodar-se com este estado de coisas? Ela via o povo, depois de ter abolido os privilégios dos senhores, ia combater os da burguesia urbana e rústica, e procurou domina-lo. Para isso fez-se defensora do governo representativo e trabalhou durante quatro anos com toda força de ação e de organização que se lhe conhece, para incutir na nação esta idéia. O seu ideal era o de Étienne Marcel: um rei que, em teoria, está investido dum poder absoluto, mas que na realidade se acha reduzido a zero por um parlamento, composto evidentemente pelos representantes da burguesia. A onipotência da burguesia pelo parlamento, encoberta pela realeza – eis o seu fim. Se o povo lhe impõe a República é contra a vontade que ela a aceita, e dela procura desembaraçar-se o mais depressa possível.

Atacar o poder central, despojá-lo das suas atribuições, descentralizar, pulverizar o poder seria confiar ao povo os seus negócios, seria correr o risco duma revolução verdadeiramente popular. É por isso que a burguesia procura reforçar cada vez mais o poder central, investi-lo de poderes em que o próprio rei não ousa pensar, a concentrar tudo nele, a submeter-lhe tudo duma ponta a outra da França – e depois apoderar-se de tudo pela Assembléia Nacional.

Este ideal do jacobino é ainda hoje o ideal da burguesia de todas as nações européias, e o governo representativo é a sua arma.

Pode ser este o nosso ideal? Os trabalhadores socialistas podem pensar em seguir, nos mesmos termos, a revolução burguesa? Podem pensar em reforçar por sua vez, o governo central entregando-lhe o domínio econômico, e confiar a direção de todas as questões políticas, econômicas, sociais, ao governo representativo? O que foi um compromisso entre a realeza e a burguesia deve ser o ideal do trabalhador socialista?

Evidentemente que não.

A uma nova fase econômica corresponde uma nova fase política. Uma revolução tão profunda como a que imaginam os socialistas não podia adaptar-se à vida política do passado. Uma sociedade nova, baseada na igualdade de condições, na posse coletiva dos instrumentos de trabalho, não poderia contentar-se, mesmo oito dias que fosse, com o regime representativo, nem com nenhuma das modificações com que procurassem galvanizar esse cadáver.

Esse regime já caducou. O seu desaparecimento é tão inevitável hoje como o foi outrora o seu aparecimento. Corresponde ao domínio da burguesia. É por esse regime que a burguesia impera há um século e terá de desaparecer com ele. Quanto a nós, se queremos a revolução social, devemos procurar o modo de organização política que corresponda ao novo modo de organização econômica.

Esse modo está já traçado. É a formação, do simples para o complexo, de grupos que se constituem livremente para a satisfação de todas as múltiplas necessidades dos indivíduos nas sociedades.

As sociedades modernas vão já nesse caminho. Em toda a parte o agrupamento livre, a livre federação procura substituir a obediência passiva; contam-se já em dezenas de milhões. Esses grupos livres e novos surgem todos os dias. Estendem-se e começam já a cobrir todos os ramos de atividade humana; ciências, artes, indústria, comércio, socorros, mesmo defesa do território e seguro contra o roubo e os tribunais – nada lhes escapa, vão-se estendendo cada vez mais e hão de acabar por abranger tudo o que o rei e o parlamento se arrogavam.

O futuro é do livre agrupamento dos interessados e não da centralização governamental – é da liberdade e não da autoridade.

Mas antes de esboçar o que surgiria do livre agrupamento, devemos ainda combater muitos preconceitos políticos de que todos estamos embuídos e é o que vamos fazer nos próximos estudos.